Все три дня Социологическая школа будет проходить в аудитории 201, также известной как «Аудитория им. М.М. Ковалевского».

Все три дня Социологическая школа будет проходить в аудитории 201, также известной как «Аудитория им. М.М. Ковалевского».

Питирим Александрович Сорокин стоял у истоков современных социологических теорий и отраслевых социологических дисциплин, являясь русским классиком западной социологии. Ему следует отвести особое место в плеяде мыслителей, чьи труды оказали фундаментальное влияние на развитие социологии как научной дисциплины в теоретико-методологических вопросах и институциональных аспектах. Идеи Питирима Сорокина принесли свои плоды не только в профессиональной социологической среде, они во многом легли в мировоззренческий фундамент современной культуры и общества в целом. В XXI веке вряд ли можно найти ещё одного классика социологической мысли, чьи труды, имея уже более чем столетнюю историю выхода в свет первых работ, регулярно переиздаются и находят свою читательскую аудиторию. В период между Первой и Второй мировыми войнами Питирим Сорокин разрабатывал теорию социокультурной динамики, на основе которой сделал глобальный прогноз развития западной культуры. Опередив на десятилетия многих обществоведов и экономистов, он предвидел перемещение центров творческой активности цивилизаций с Запада на Восток. «Диалог соперничающих цивилизаций» — именно так Питирим Сорокин определяет процесс глобальных трансформаций, с которыми столкнется человечество в самом ближайшем будущем. Его прогноз часто звучал как диагноз и приговор, тем не менее, он верил в то, что человечеству удастся пройти очередной кризис, обогатив себя новыми ценностями. Кроме того, в период холодной войны как у человека, покинувшего родину и оказавшегося в эмиграции, где ему удалось полностью реализовать свой творческий потенциал, его внимание было приковано к судьбе России и судьбе страны, которая стала родиной для его детей и учеников – Америки.

Ломоносова Марина Васильевна

к. социол. наук.,

доцент кафедры теории и истории социологии факультета Социологии СПбГУ

| Андреенко Ксения Ивановна | Гродно, Республика Беларусь |

| Барковская Елена Алексеевна | Санкт-Петербург |

| Белозерова Ирина Ильинична | Москва |

| Борисова Светлана Юрьевна | Москва |

| Бучникова Екатерина Дмитриевна | Санкт-Петербург |

| Васильева Диана Вадимовна | Казань |

| Воробьева Полина Дмитриевна | Санкт-Петербург |

| Галанзовский Алексей Сергеевич | Минск, Республика Беларусь |

| Головенко Зинаида Вадимовна | Санкт-Петербург |

| Гриценко Мария Владимировна | Москва |

| Гупаисова Яна Сергеевна | Санкт-Петербург |

| Деменок Никита Андреевич | Москва |

| Кадомская Аделина Александровна | Санкт-Петербург |

| Казанцев Осип Андреевич | Ростов-на-Дону |

| Кривоногов Ростислав Вячеславович | Волгоград |

| Кривошеева Кристина Сергеевна | Ярославль |

| Кузенова Элина Ризабековна | Санкт-Петербург |

| Лепин Александр Петрович | Ростов-на-Дону |

| Магомедова Виолетта Рамазановна | Волгоград |

| Маматказина Виктория Дмитриевна | Санкт-Петербург |

| Мончик Яна Витальевна | Санкт-Петербург |

| Нерадовская Инна Дмитриевна | Москва |

| Нечаева Виктория Владимировна | Санкт-Петербург |

| Новицкая Елена Евгеньевна | Санкт-Петербург |

| Оборин Глеб Романович | Пермь |

| Осипова Полина Максимовна | Москва |

| Панфилова Кристина Михайловна | Казань |

| Пузанова Виктория Михайловна | Санкт-Петербург |

| Романова Мария Алексеевна | Санкт-Петербург |

| Рубцов Феодор Сергеевич | Санкт-Петербург |

| Руденко Валерия Игоревна | Санкт-Петербург |

| Русанов Богдан Андреевич | Санкт-Петербург |

| Садчикова Кристина Вячеславовна | Москва |

| Самосудова Анна Дмитриевна | Москва |

| Тесунова Юлия Александровна | Санкт-Петербург |

| Уличева Екатерина Аркадьевна | Санкт-Петербург |

| Филончик Александр Васильевич | Санкт-Петербург |

| Чебыкин Даниил Ильич | Санкт-Петербург |

| Чемеревская Дарья Михайловна | Санкт-Петербург |

| Шаповалова Анна Андреевна | Санкт-Петербург |

| Шестакова Ирина Витальевна | Санкт-Петербург |

Места от 650 руб до 900 руб. в сутки.

Данные — даты приезда и отъезда, паспортные данные и ФИО отправлять на адрес Ольги Вячеславовны Сергеевой: o.v.sergeeva@spbu.ru

Писать до 12:00 (по Москве) 17.11.2023.

Выберите одну из тем и напишите социологическое эссе объемом до 3500 знаков с пробелами. Научное эссе предполагает, что автор обозначает проблему, а затем обобщает существующие точки зрения на содержание и способы преодоления проблемы, выдвигает собственное мнение, которое может согласовываться, либо оппонировать другим. В ходе аргументации необходимо использовать факты, кейсы и другие эмпирические иллюстрации. Эссе завершается резюмированием основных аргументов.

Дорогие друзья! Рады сообщить, что мы начали подгружать на наш канал записи лекций 12 Ежегодной социологической школы.

Уже полностью загружены и готовы для ознакомления:

Уважаемые коллеги! Полученные заявки рассмотрены и в течение пары дней Вы получите письмо от Оргокомитета. Однако, по просьбам тех, кто не успел подать заявку в указанные сроки, мы продлеваем дедлайн до 29.10.

31.10 будет объявлен итоговый состав участников. Ждем встречи с вами!

Слова обладают силой организовывать нашу жизнь. Они могут не только напрямую побуждать к какому-то действию, но и отсылать к мириадам не всегда очевидных на первый взгляд историй, образов, опытов, побуждений, желаний, страхов и надежд, стоящих за этими словами. Научные понятия, рассмотренные в таком контексте, представляют не меньший интерес: история понятия, его рождения, смерть и критика – это не столько история слова, сколько истории людей, которые его использовали, истории научных взглядов, которые его породили или оказались порождены самим понятием, история времени и места – координат, в которых данное понятие возникло (или погибло). Научное понятие и способы его использования – это только дверь, за которой, утопая в полутени, скрывается длинный и петляющий коридор, рассказывающий нам о мире, в котором мы живем и – что, может быть, далее более важно – о нас самих.

В рамках занятия мы попробуем приоткрыть пару дверей, чтобы проследить историю нескольких научных категорий, которые были или являются ключевыми для антропологического понимания родства. Как мы можем определить «родство», и в чем проблема категории «фиктивное родство»? Почему возникли такие понятия как «relatedness» и «kinnig», и какова их судьба? Почему сейчас так популярно понятие «забота», и на какие актуальные проблемы современного общества оно указывает? Нашей основной задачей будет проанализировать в каких социальных, культурных, политических контекстах возникает то или иное понятие, как их отражает и как влияет на последующие научные понятия и повседневные представления.

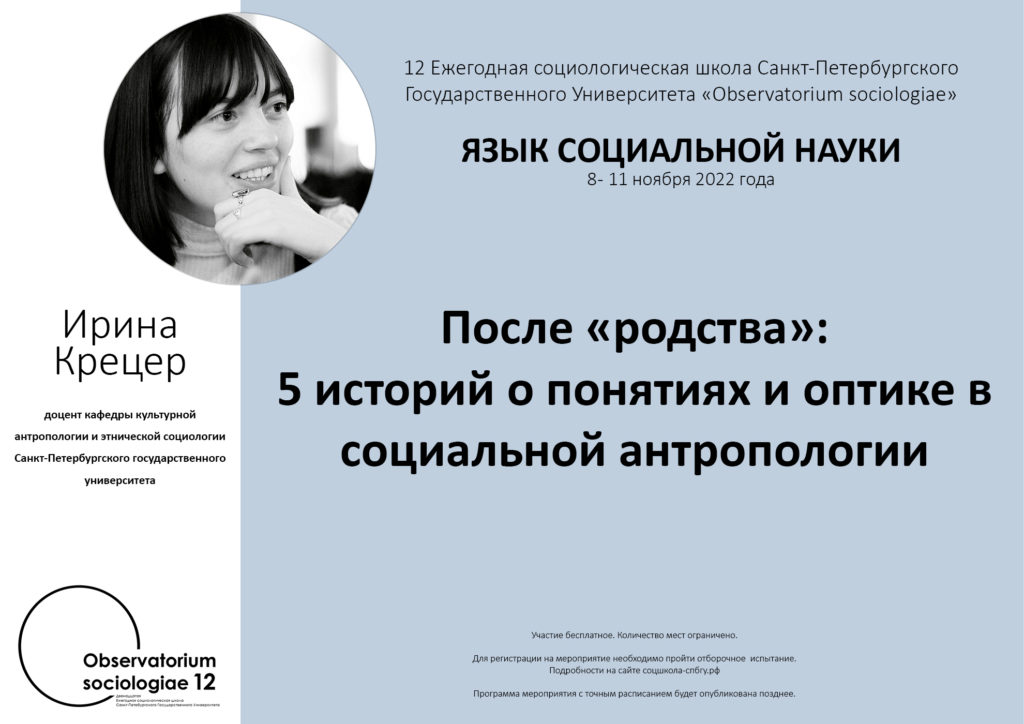

В этом году на нашей Школе выступит Ирина Юрьевна Крецер – социальный антрополог, кандидат социологических наук, доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Участник международных конференций и автор книжных рецензий по проблематики современных исследований родства. Медиа и веб координатор сети «Возраст и поколения» (AGENET) Европейской ассоциации социальных антропологов (EASA).

Область научных интересов: #социальная антропология, #антропология семьи и родства, #родство и #мобильность, родство и ИКТ.

1. Юрий Рыков — «Цифровое фенотипирование в исследованиях здоровья и социальных науках»

2. Роман Романов — «Избирательная кампания как опыт коллективного воображения»

3. Анна Самокиш — «Конструируя себя (не)реального. Воспоминания учёных и как их читать.

Доброго утра, друзья!

Предлагаем вашему вниманию записи лекций второго дня Школы…

Итак, что можно посмотреть:

1. Римма Тангалычева «Кино для социальных изменений: современный южнокорейский кинематограф».

2. Дарья Васильева «Между звуком и шумом. Разговор о формировании городских саундскейпов».

3. Дмитрий Муравьёв «Как изучать воображение вместе с технологиями? Вопросы теории и метода в концепции «социотехнических воображаемых»».

Доброго вам утра!

Пока готовятся сертификаты для участников, а анкета финального опроса по результатам школы ждёт согласования — мы потихонечку выкладываем часть лекций последней Школы в открытый доступ!

Я уверен, что для многих станет хорошей новостью тот факт, что все лекторы, выступавшие в первый день нашего мероприятия, дали согласие на публикацию видеозаписей лекций. Поэтому мы выгрузили записи из облака Zoom, самую малость обработали звук, перекодировали видео под требования YouTube и опубликовали всё на нашем канале.

Итак, что вы можете посмотреть в записи уже сейчас:

1. Дмитрий Иванов «Современное общество: от виртуализации к дополненной реальности».

2. Оксана Силантьева «(Не)реальность взаимопонимания: иллюзии медиакоммуникации»

3. Ольга Логунова «Нереальная реальность:

«сказочный мир» селебрити в социальных медиа»

4. Мария Рикитянская «Медиа и аудитории в

исторической перспективе: от периодических изданий

до социальных сетей»

5. Екатерина Орех «ВоОБРАЗим своих и определим

чужих: как в раннесовесткой плакатной пропаганде конструировали социальные типажи»

Одной из центральных тем этого года ожидаемо становятся медиа во всём многообразии возможных форматов и технологий. Следствием столь сложного генезиса и сегодняшнего медийного изобилия становится сложность теоретико-методологического аппарата социологических исследований медиа. Иными словами, при построении дизайна исследования необходимо учитывать множество факторов, что требует определённой подготовки.

Чтобы лучше разобраться в теме, мы пригласили присоединиться к нам Марию Рикитянскую — PhD (USI Lugano), лектора в области медиа и коммуникации Лондонского университета Риджентс. Ранее Мария работала в Лондонской школе экономики и политических наук, в USI Università della Svizzera italiana в Швейцарии и в московском НИУ ВШЭ.

Мария прочтёт лекцию «Медиа и аудитории в исторической перспективе: от периодических изданий до социальных сетей»

Вот краткий анонс:

Лекция посвящена истории развития медиа и их аудиторий. Исторический обзор включает такие медиа как периодические издания, кинематограф, фотография, телеграф, радио- и телевещание, интернет и социальные сети. Особое внимание будет уделено вопросам коллективного и индивидуального потребления, концепту предполагаемой аудитории (implied audience), культуре участия (participatory culture) и определяющим решениям (constitutive choices) в развитии медиа технологий.

Дорогие друзья!

В феврале у Вас есть уникальный шанс пройти отборочный этап и стать участником Студенческой Олимпиады по социологии и социальной работе!

Приглашаем Вас принять участие в открытой международной олимпиаде студентов и молодых специалистов — Petropolitan Science (Re)Search!

Победители и призеры олимпиады PS(R)S в зависимости от направления подготовки смогут получить до 100 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении на программы магистратуры и аспирантуры СПбГУ.

Студенческая Олимпиада по социальным наукам предоставляет участникам возможность показать знания в сфере социологии и социальной работы, способности научно-исследовательской работы, а также представить результаты своих собственных научных исследований. Олимпиада включает ответы на вопросы и представление собственного научно-исследовательского проекта. Такая форма проведения позволит оценить эрудицию участников, знакомство с социологическими концепциями и теориями, владение актуальной ситуацией в российском и мировом обществе, навыки ведения научно-исследовательской работы.

Отборочный этап Олимпиады проходит дистанционно и продлится до 01 марта 2021 года.

Будем рады Вас видеть среди участников, победителей и призеров Олимпиады!

Все условия проведения отборочного этапа представлены на официальной странице Олимпиады, а также в презентации.

Важное сообщение для участников Школы!

Мы разослали письма с ссылками на наш групповой чат в Telegram и конференцию в Zoom.

Если вы не получили письмо — проверьте папку «Спам»!

Если вы ещё не подтвердили своё участие (а у нас осталось 4 таких человека) — пожалуйста, подтвердите. А если вы не можете принять участие, то всё равно напишите нам, чтобы мы знали, что всё по плану и никто не забыт и не потерян.

В случае, если произошло что-то непонятное и вы всё же потерялись во времени и пространстве — опять же пишите нам.

Удачи и до скорой встречи!

Программа школы тут.

Друзья! На сайте Школы вы можете ознакомиться со списком участников этого года!

===

http://соцшкола-спбгу.рф/список-участников-10-ежегодн..

===

Что ж, как и всегда, нас ждёт очень разнообразная компания коллег!

Всего наш отбор прошли 42 слушателя с классическим дисбалансом —

9 юношей и 33 девушки (мы ориентировались по именам, а с гендером вы как-нибудь сами, ок?) из 15 городов, в том числе и зарубежных — Тарту и Донецка. Всего на Школе встретятся представители 17 учебных и исследовательских учреждений. Что касается актуального статуса студентов, то по нашим сведениям в числе слушателей будут 23 студента бакалавриата/специалитета, 12 студентов магистратуры, 4 аспиранта, 2 кандидата наук и один специалист в возрасте от 18 до 35 лет, со средним значением в 22 года. Практически все слушатели обучаются по различным вариациям социологических образовательных программ.

Хотел ещё что-то написать по поводу указанных научных интересов, однако оставлю это на потом — разнообразие там такое… в общем, моё почтение, дамы и господа!

Мы поздравляем всех будущий участников и просим вас внимательно следить за нашими обновлениями и новостями! В максимально сжатые сроки мы опубликуем программу с расписанием, а также информацию о технических аспектах проведения нашей Школы.

Как всегда мы рады ответить на все ваши вопросы.

Будьте здоровы!

P.S.

В момент обучения по программе бакалавриата ваш статус — «студент бакалавриата». Статус «бакалавр» вам достанется только с дипломом.

С магистратурой примерно то же самое: во время обучения вы «студент магистратуры», при этом вы «бакалавр» или «специалист». «Магистром» вы становитесь, защитив магистерскую диссертацию. Не путайтесь, пожалуйста!

Ваш текст съела собака? Борьба с прокрастинацией закончилась не в вашу пользу? Вы узнали о Школе только сегодня?

Эти и множество других оправданий перестанут работать

РОВНО В ПОЛНОЧЬ с 25.10.2020 на 26.10.2020

Количество мест ограничено и мы бы могли закрыть приём уже сегодня, однако наша статистика и география показывают, что заявки из некоторых вузов стали приходить буквально ночью перед дедлайном. Мы уже писали о слабых сторонах университетской коммуникации, компенсируя это явление мы и продлеваем приём.

Хотите, чтобы у нас было действительно интересно?

Рекомендуйте наше (напомню — АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ) мероприятие своим коллегам по профессии. Опыт Школы показывает, что именно разнообразие участников является главным залогом успеха.

Мы провели эксперимент — попытались визуализировать название «Observatorium sociologiae» с помощью нейросетей. Как можно догадаться, нейросеть не имеет ни малейшего понятия о нас и предполагает, что мы поезд. Безусловно, что-то в этом есть, однако причина подобной трансформации в стиле Кафки кроется в другом — отечественные университеты очень плохо обмениваются информацией.

Год от года мы делаем рассылки на официальные адреса факультетов и кафедр социологии, пишем в профессиональные сообщества вконтакте и в facebook, однако постоянно находятся сотни и тысячи людей, кто был не в курсе набора на очередную Школу.

Давайте переломим ситуацию! Многие из подписчиков группы продолжают учиться или выпустились совсем недавно. Пожалуйста, разместите ссылку на нашу группу или сайт в своих виртуальных сообществах или сделайте (предложите) репост нашего анонса.

Не ищете лёгких путей? Напишите научнику или в PR-отдел своего учебного учреждения — почему бы и нет?

Пока вы этого не сделаете, где-то в Петербургских болотах будет грустить один постапокалиптический нейросетевой паровозик.

Как совместить учебу и участие в дистанционной Школе? Всё достаточно просто.

Во-первых, на сайте Школы будет опубликована программа лекций с расписанием.

Во-вторых, на сайте же будет опубликован список участников Школы.

Обычно уже этого достаточно для решения всех вопросов с преподавателями и администрацией. Если же сайта недостаточно, то мы не предвидим сложностей с подготовкой подтверждений об участии и сертификатов о прохождении Школы (хотя бюрократия — штука непредсказуемая). Таким образом, Школа 2020 года сохраняет насыщенность предыдущих лет, оставаясь тем же интенсивным научно-образовательным мероприятием, что и раньше. Мы надеемся, что наша программа сможет убедить любого преподавателя в полезности наших начинаний. Так или иначе, в любой непонятной ситуации вы можете связаться с организаторами с помощью электронной почты soc.school.spbu@gmail.com

Я пока что не могу с полной уверенностью сказать, что дистанционный формат Школы в этом году — это исключительно положительный фактор. Всё-таки для многих участников участие в школе было возможностью приехать в Санкт-Петербург (часто впервые), попасть в кампус Смольного монастыря и, разумеется, погрузиться не только в лекционно-семинарскую часть наших интенсивов, но и приобщиться к неформальной стороне университетской жизни Петербурга.

Да, в этом году всё будет несколько иначе…

Тем не менее, дистанционный формат помог нам преодолеть множество очевидных и скрытых барьеров. Мы получили кучу преимуществ: начиная с отсутствия привычных расходов на дорогу и проживание для участников и заканчивая возможностью привлечь к нашему мероприятию преподавателей из других городов, стран и (небольшой спойлер) континентов. Я верю, что в этом году настоящая, интересная и актуальная социология станет доступнее и ближе, классные профессионалы буквально, как это говорили на заре телевидения, «войдут в каждый дом», а продолжающиеся эпидемиологические ограничения, напротив, помогут нам расширить географический охват Школы и разнообразить состав слушателей.

Как и раньше, Школа существует как проект, придуманный студентами для студентов — это наше кредо. В отличие от множества конференций, во главу угла поставлены встречи с профессионалами своего дела, передача актуальных знаний и навыков, а не формальные доклады ради отчётности. Именно поэтому география Школы расширяется год от года, а команда наших лекторов формируется заново под каждую конкретную тему.

Это сложная и кропотливая работа — сотни писем, звонков, встреч. Эта работа продолжается и сейчас… Вместе с нашими лекторами мы придумываем действительно интересные темы для разговоров, обсуждаем форматы взаимодействия со слушателями, решаем технические вопросы.

Программа Школы будет формироваться постепенно. Все принятые решения будут сразу же публиковаться здесь — поэтому очень важно следить за обновлениями группы и сайта.

Школа подразумевает интерактивную работу со всеми слушателями, поэтому обычно мы ограничиваем количество участников диапазоном 40-45 человек. Дистанционный формат этого года не повлияет на интерактив — участников ждут не только лекции, но и групповая работа, дискуссии, вопросы и ответы и т.д.

Для участия в Школе необходимо выполнить отборочное задание, которое, к слову, оценивается по методу тройного слепого рецензирования. Наши эксперты оценивают заявку исключительно на основе эссе — гендер, национальность, расовая и религиозная принадлежность, как и любые другие, не академические факторы не влияют на решение нашей комиссии. Мы рады абсолютно всем слушателям из любой точки мира — надо лишь знать русский язык, иметь базовые знания по социологии или смежным дисциплинам, уважительно относиться к своим коллегам и, разумеется, гореть нашей с вами профессией.

Поэтому, повторюсь, Школа это не «ещё-одна-дистанционная-конференция». Это намного больше. Это идея, в которую мы верим вне зависимости от внешних обстоятельств.

Продолжаем знакомить вас с командой кураторов Школы 2018: Бекреев Андрей Дмитриевич — аналитик, маркетолог, компания «Cindicator». Участвовал и продолжает принимать участие в крупных исследовательских проектах маркетологического и социологического характера для таких компаний, как «Конфидент» (IT – безопасность), «Granat Communications» (маркетинг), «Coruna Branding» (маркетинг).

В рамках школы он расскажет о прикладной стороне социологии, той которая может быть интересна заказчику и которую можно успешно продать. Тема групповой работы и дискуссии – «Гегель, дискурс-анализ, репертуарные решетки Келли и регрессия: зачем это нужно и как это продать?». Как ни странно, многие навыки которыми потенциально может владеть социолог, – от теоретической подготовки до умения считать линейную регрессию – весьма востребованы на рынке маркетологических и брендинговых услуг. Но, разумеется, здесь есть свои нюансы. В среде академических социологов о маркетинге часто можно слышать как о некой «темной стороне социологии». Мы подробнее обсудим эту тему, а также то, что именно хочет покупатель социологических услуг на частном рынке? В чем отличие подобных исследований от академических? В завершение дискуссии будут приведены примеры действенных методов исследования, которые могли бы помочь слушателям на выбранном ими нелегком пути.

Сергеев Василий Сергеевич – магистр социологии (СПбГУ), аспирант кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2015 году под научным руководством д.ф.н., проф. Резаева А.В. защитил ВКР по теме «Социологический анализ габитуса предпринимательской деятельности»; в 2017 году под научным руководством к.ф.н. Асочакова Ю.В. защитил магистерскую диссертацию по теме «Критический реализм в теоретической социологии».

Тема для групповой работы: «Исследуя медиатизацию: подводные камни и зыбучие пески современной теории». За короткое время теории медиатизации обросли большим количеством новых метафор и подходов. Это привело к повышению входного барьера для новых исследователей. В рамках групповой работы участники улучшат свои навыки по изучению логики медиа как на макро-, так и на микроуровне.

Еще одним куратором нашей Школы станет магистрант СПбГУ по направлению «Социология коммуникаций», бакалавр социологии СПбГУ по направлению «Общая социология» — Искандерова Лилия.

«Дискурс-анализ медицинских форумов»

Роль онлайн-коммуникаций и новых медиа в современном обществе приобретает все большую значимость, распространяясь на новые области деятельности. Электронные сервисы и их использование активно развиваются в сфере здравоохранения: это могут быть сайты медицинских учреждений, сервисы для записи к врачу, медицинские форумы и др. Онлайн-среда в сфере медицины сейчас малоизучена, однако содержание коммуникации в этой среде специфично и представляет ценный информационный ресурс для исследователя. В ходе групповой работы мы сфокусируем внимание на медицинском форуме как ценном источнике социологической информации. Могут быть проанализированы такие социальные феномены, как практики взаимодействия врача и пациента; способы их саморепрезентации, а также сложившиеся образы; способы стигматизации и стереотипизации участников коммуникации, механизмы построения властной иерархии во взаимодействии врача и пациента, и т.д. В качестве одного из методов исследования предлагается использовать критический дискурс-анализ Н. Фэркло.

В этом году одним из кураторов групповой работы станет Блохин Алексей — магистр гендерных исследований (программа «Социальные исследования гендера» Лундского университета, Швеция), бакалавр социологии (СПбГУ). Тема, над которой он предлагает поразмышлять: «Сексуальность в цифровом обществе».

В «Истории сексуальности» французский историк Мишель Фуко показал, что сексуальность представляет собой набор дискурсов и практик, меняющихся со временем, и зависящих от властных отношений в обществе. Во многом, согласно Фуко, сексуальность является порождением и эффектом власти, а растущее производство знания насчет секса, удовольствия и человеческой анатомии не освобождает, а, наоборот, еще больше закрепощает нас и нашу сексуальность. В процессе групповой работы мы поговорим о том, как сексуальность, дискурсы и знания о ней меняются в цифровую эпоху, какие парадигмальные сдвиги происходят в нашем ощущении сексуальности сейчас.

Групповая работа будет состоять из:

— текстологического семинара по отрывку из первого тома «Истории сексуальности» Фуко;

— обсуждения изменений, происходящих с сексуальностью в цифровую эпоху;

— выработки кейса для небольшого исследования;

— проведения исследования выбранного кейса в фуколдианской методологии.

Отрывок, с которым следует ознакомиться заранее: М. Фуко «Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности». С. 65 — 114 (страницы документа), особенно обратить внимание на С. 73-89 и 110-112.

Елена Сергеевна Богомягкова, к.с.н., доцент кафедры теории и истории социологии СПбГУ, заместитель председателя оргкомитета Социологической школы СПбГУ прочитает лекцию под названием «“Миссия (не) выполнима”: как студенту выступить на конференции и опубликовать статью научном журнале».

Современные студенты все чаще сталкиваются с необходимостью публикации тезисов, статей, обзоров, а также выступления на конференциях различного уровня. Для кого-то – это способ создать сильное и привлекательное портфолио, чтобы получить возможность для дальнейшего обучения по программам магистратуры. А кто-то стремится начать академическую карьеру и стать частью научного сообщества. С чего начать? Где искать информацию о мероприятиях и конференциях? Как написать текст и выбрать журнал/издание для публикации материала? Как работать с редколлегией? Что делать в случае отказа? Эти и многие другие вопросы волнуют молодых ученых. Несколько простых и полезных советов студенты получат на лекции Е.С. Богомягковой «“Миссия (не) выполнима”: как студенту выступить на конференции и опубликовать статью научном журнале», которая состоится в рамках образовательного форума «Профессия – Социолог».

С лекцией «Трансмедиа: создание «реальных виртуальных миров», новые формы участия аудиторий и сообщества интерпретации» выступит Царева Анна Владиславовна, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат экономических наук.

В многообразии возможностей, представляемых современными медийными технологиями и интернетом, важную роль играет потенциал коммуникативных экспериментов: продвижение технологических и социальных проектов, активное участие в тематических сообществах, апробация новых идей и пр. Одно из перспективных направлений таких экспериментов, активно развивающееся сегодня в сфере медиа-производства, образования, индустрии развлечений, игрового дизайна и проч. – стратегия, получившая в международной практике название «Трансмедиа». Трансмедиа представляет собой особый способ объединения различных технологий коммуникации (печатных, визуальных, цифровых, ивентов и пр.) вокруг единого сюжета, истории, идеи. Интегрируя возможности различных каналов коммуникации, эффективно используя сильные и слабые стороны различных медиатехнологий, принцип трансмедиа позволяет создать на базе того или иного сюжета сложный, отрытый, развивающийся мир, предлагающий аудитории новые формы медийного опыта. В лекции будем обсуждать, что такое трансмедиа в контексте современных технологий, каковы возможности и ограничения ее использования, познакомимся с наиболее яркими международными и отечественными трансмедийными проектами, и попробуем найти ответы на ряд вопросов. Как различные медиаканалы могут участвовать в реализации трансмедийных проектов? В чем особенность трансмедийного нарратива, и каким образом трансмедийные истории вовлекают аудитории? Как аудитории трансмедийных проектов порождают сплоченные творческие сообщества? Каким образом данные сообщества интерактивно участвуют в реализации проектов и выступают в роли коллективных соавторов?

С лекцией «Убийства, наркотики, нейронные сети: нескучная социология права» выступит младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, магистр социологии Алексей Викторович Кнорре.

При словах «криминология» или «социология права» в России часто возникает впечатление отягощенных юриспруденцией дисциплин, которые не могут сказать чего-то нового или захватывающего о преступлениях или правоприменении. Однако криминология, социология права и эмпирические правовые исследования — крайне динамичные дисциплины, которые ставят острые общественные проблемы и отвечают на них с помощью арсенала современных исследовательских методов. В своём рассказе я покажу, как в современной России можно делать такие исследование, как в этом может помочь анализ данных и к каким выводам можно прийти.

Представляем Вашему вниманию следующего лектора — Лилию Земнухову: профессиональный путь она начала на факультете социологии СПбГУ, отличный опыт получила в магистратуре «Шанинки» (МВШСЭН), аспирантуру СИ РАН успешно закончила защитой кандидатской диссертации. Кроме прочего, старший научный сотрудник Социологического института РАН, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий (Центр STS) Европейского университета в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС).

В этом году в рамках её выступления будет затронута как никогда актуальная тема: «Цифровые следы: что с ними делать пользователям и исследователям?». Что мы вообще понимаем про нашу включенность в цифровые базы данных? Кажется, что данные одного пользователя просто затеряются в общем массиве и один отдельно взятый человек не сможет ни на что повлиять. Открытые данные используются в практических, иногда витальных целях: например, фитнес-трекеры позволяют уточнять диагнозы, а фотографии в Instagram помогают предсказать депрессию. Цифровые технологии и цифровые следы учат нас более внимательному отношению к себе как пользователю и развивают более ответственное поведение в очень связанном сетями мире. Однако исследователи науки и технологий всячески подчеркивают: технологии не существуют в вакууме, их развитие — это всегда процесс социальный и культурный. За технологиями всегда стоят реальные действия людей, и чем больше пользователей в этом процессе участвуют, тем больше непредусмотренных последствий будет возникать. Технологии не столько создают что-то новое, сколько отражают уже существующее. То есть моделирование сценариев их использования имеет очень ограниченные возможности.

С лекцией «Вместе тесно, а врозь скучно: солидарность и конфликты в кругу родственников» выступит Крецер Ирина Юрьевна, к.с.н., ассистент кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии СПбГУ.

В отличие от дружеских отношений, которые воспринимаются как полностью зависящие от наших действий, родственные отношения часто оказываются описаны в логике данности, где фраза «родственников не выбирают» автоматически начинает значить, что и отношения с родственниками находятся вне зоны нашего влияния и очень мало зависят или не зависят вообще от наших усилий. Так ли это на самом деле? Откуда берутся такие представления? Как они влияют на характер наших отношений с родственниками? В рамках лекции мы попробуем найти ответы на эти вопросы. В первой части мы остановимся на ключевой для современных социальных исследований родства дискуссии о социальных и биологических основаниях родственных отношений, а во второй части, опираясь на социально-конструктивистский подход, рассмотрим родственные отношения как непрерывный и волнообразный процесс, где конфликтные и дружественные фазы сменяют друг друга, а сами отношения предстают как результат работы, а не как следствие однажды определенной биологической связи.

Впервые в рамках нашей Школы выступит PhD по социальной и культурной антропологии (Хельсинкский университет), ассистент факультета социологии СПбГУ Игорь Михайлович Микешин.

Академическое письмо, то есть написание любых исследовательских и студенческих текстов, это важнейший из навыков, которому, к сожалению, меньше всего учат в системе высшего образования. На лекции под названием «Как писать научные тексты?» мы познакомимся с основами этой дисциплины и на примерах из двух академических традиций, русскоязычной и англоязычной, попробуем найти ответы на следующие вопросы: Зачем ученые, в частности социологи, пишут тексты? Какие они бывают и как отличаются друг от друга? Как написать текст так, чтобы успешно защитить квалификационную работу, опубликовать сильную статью, поступить на образовательную программу, получить финансовую поддержку для исследования? Как выработать свой стиль академического письма? Как бороться со «страхом чистого листа»? Какие основные разделы есть у академического текста и как их структурировать? Как и зачем цитировать других авторов? Какие самые грубые и какие самые распространенные ошибки начинающих и опытных авторов?

В преддверии Школы мы потихоньку начинаем знакомить Вас с лекторами, а также темами грядущих выступлений. Представляем Вашему вниманию анонс занимательной лекции под названием «Поствиртуализация, постглобализация и дополненная современность», которую прочитает д.с.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Владиславович Иванов.

Контраст между возникшей виртуальной реальностью и привычной социальной реальностью был впечатляющим в последние десятилетия, однако сейчас виртуальная реальность образов и коммуникаций перестает быть социальной экзотикой и становится рутиной и обыденностью. Перепроизводство образов и коммуникаций приводит к их обесцениванию, а ценностью все чаще становится физическое присутствие, непосредственный опыт, тактильность, «аналоговость» в противовес «цифре». Новые тренды в потреблении и стиле жизни демонстрируют, что «поворот к реальности» не ослабляет виртуальность, а ведет к социальной жизни в режиме дополненной реальности (augmented reality), в которой интегрируются физические и цифровые, материальные и символические, производственные и потребительские, частные и публичные, модернистские и постмодернистские компоненты человеческого существования. Эти тенденции представляют собой поворот к поствиртуализации: после виртуализации социальной реальности эта реальность не исчезает и не вытесняется, но становится более интенсивной и принимает формы, которые можно охарактеризовать как «дополненную современность» (augmented modernity).

С тенденциями поствиртуализации коррелируют тенденции постглобализации: после глобальных, то есть всеохватывающих трансформаций, происходит не планетарное распространение институтов современного общества, а локализованное замещение привычных для современности структур интенсивными потоками. В таких анклавах глобальности, как Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Москва и т. п., люди живут по-настоящему глобально, то есть соединяя в своей жизни вещи и образы из разных стран и культур, потому что через мегаполисы проходят интенсивные потоки вещей, людей и информации. Транснациональные материальные, символические и человеческие потоки создают и поддерживают насыщенную жизнь, не связанную границами, мобильную и мультикультуральную. Устремляясь в мегаполисы, чтобы попасть в точки доступа к ресурсам, люди из различных условий множественных современностей попадают в дополненную современность.

Основным эффектом тенденций, описываемых здесь как поствиртуализация и постглобализация, становится то, что социальная жизнь в точках доступа к сетям, потокам и к реальности превращается в насыщенное киберфизическим опытом существование в режиме дополненной современности. Во взаимопроникающих реальностях возникают новые солидарности и новые конфликты. Притягивая и генерируя потоки, суперурбанизированные анклавы глобальности, тем самым вызывают «вымывание» человеческих, материальных, символических ресурсов из сообществ, оказавшихся вне транснациональных сетевых и потоковых структур. Интенсивная социальность в насыщенных потоками анклавах дополненной современности контрастирует с упадком социальности во множестве малых городов и в сельской местности, где социальная жизнь может быть охарактеризована как «истощенная современность» (exhausted modernity).

Программу Школы 2017 года закрывает к.с.н., доцент факультета социологии СПбГУ и, что немаловажно, Заместитель председателя Программного комитета Социологической школы СПбГУ Елена Сергеевна Богомягкова с лекцией «Социальное vs. биологическое: социальные изменения в условиях технологических вызовов».

Не случайно XXI век называют «веком биологии» или «молекулярным веком, ведь последние десятилетия стали периодом беспрецедентного развития биотехнологий. На лекции мы обсудим, какие новые идентичности и социальные отношения возникают в результате подобных технологических вызовов, а также каким образом трансформируются и раздвигаются традиционные границы между биологическим и социальным (культурным) в объяснении социального неравенства и социальных практик.

А ведь мы ещё ничего не рассказывали о лекции к.с.н., доцентра факультета социологии СПбГУ Людмилы Ивановны Ятиной «Мода в контексте социальных изменений»!

Современная мода многолика: многочисленные образы, стили, тренды сосуществуют одновременно. Как ориентироваться в таком пространтстве полистилизма? «Быть как все и одновременно отличаться от других»? Современное общество на рубеже 20-21 веков заметно изменилось: социальная структура размывается, социальные институты не стабильны, социальная идентичность подвижна. Как на эти изменения откликается вездесущая мода? и как мода влияет на индивида?. Ответы на поставленные вопросы мы будем искать в ходе лекции, опираясь на примеры из проведенных эмпирических исследований.

Скачать программу 7 школы Вы можете с помощью данной ссылке.

Майя Михайловна Русакова прочтёт нам лекцию «Битва за место под солнцем. Современные исследования социальных проблем». Согласно концепции Хилгартнера С. и Боска Ч.Л. все социальные проблемы конкурируют между собой за медийное поле и интерес общества. Далеко не все из них приобретают статус крайне важных и общеизвестных, превращаясь в господствующие темы политического и социального дискурса. Социальные проблемы существуют не в обществе или общественном мнении, а на конкретных публичных «аренах» (исполнительная и законодательная ветви власти, суды, телефильмы, кино, СМИ, книги научные сообщества, религиозные организации, профессиональные общества и т.п), где проблемы обсуждаются, отбираются, формулируются и растут и представляются общественности. (Хилгартнер С., Боск Ч. 1998). Мы рассмотрим как формируется социальный заказ на проведение исследований различных социальных проблем, сложности в выборе методологии, использование результатов исследований при разработке социальных проектов, программ и стратегий.

Майя Михайловна Русакова — кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии факультета социологии СПБГУ, учредитель и директор РОО Стеллит (Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия населения), руководитель Центра Социологии Детства СИ РАН. Успешно реализует научную, педагогическую и общественную деятельность. Является членом международных, федеральных и региональных общественных и экспертных советов. Обладатель Президентской премии за достижения в Национальной экономической программе (2008 г.), Премии Российской психологической ассоциации «Золотая Психея» (2012 г.) и др. Область научных интересов:, методика и техника социологического исследования, исследования труднодоступных групп населения, оценка эффективности социальных проектов и программ, социология здоровья, социология детства. Имеет более 60 публикаций в международных и российских научных и периодических изданиях. Эксперт IOM, UNAIDS, UNODC.

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕДЬМОЙ ШКОЛЫ!

1 НОЯБРЯ

«Русская революция 1917 года в исторических документах».

Куратор – Ломоносова Марина Васильевна.

Посещение историко-документальной экспозиции: «Петроград. Октябрь. 25. К 100-летию Великой Российской революции».

Экспозиция представляет собой уникальный проект, в рамках которого впервые представлено широкой публике свыше 400 документальных свидетельств, отражающих драматический путь, пройденный Россией от февраля к октябрю 1917 года. Отречение императора Николая II, создание Временного правительства, кризисы власти, Государственное совещание в Москве, вооруженное восстание в Петрограде – все эти события оживают в подлинных материалах революционной эпохи.

Благодаря участию в проекте московских и петербургских архивов и музеев, а также Государственного академического Мариинского театра, организаторам удалось достичь редкого сочетания подлинных документов, долгие годы остававшихся недоступными для общественности, и уникальных предметов, несущих отпечаток повседневной жизни столетней давности.

Выставка «Петроград. Октябрь. 25-е» создает образ яркой и трагической революционной эпохи, знакомит общественность с уникальными свидетельствами драматических событий, которые «потрясли мир», и предоставляет поистине бесценный материал для размышлений над их историческими уроками в год столетнего юбилея Великой Российской революции.

Выставочный зал Федеральных государственных архивов в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36).

Организаторы выставки:

Федеральное архивное агентство,

Российский государственный исторический архив.

Вход бесплатный, по паспорту.

В репертуаре социальных трансформаций современной глобальной реальности обнаруживается среди прочего активное вторжение религиозных идеологий на поле публичной политики. Как, впрочем, справедлива и обратная констатация – вовлечение политики в рефлексии о тематиках из сферы компетенций религии. Отзвуками, вторичным эхом и миражом этих обоюдоострых вторжений являются множественные медийные дискурсы о религиозации политики и политизации религии. В фокусе лекции – дискурс-анализ религиозной идеологии, изложенной в формате кинофильма и циркулирующей сквозь различные социальные среды без обязательного носителя. Центральный вопрос рассмотрения – каким образом религиозная идеология вплетается в текстуру современности, становится ей созвучна и даже интертекстуальна? Лектор пройдет вместе с аудиторией тропой дискурс-анализа сквозь чащобы фильма «Левиафан», продемонстрирует некоторые техники работы с кино-нарративом. Не менее интересна и авторская стратегия анализа деконструкции смыслов с целью выявления того скрытого месседжа, который содержит кино текст. О каких социальных изменениях вопиет артхаусное кино? Какие образы будущего с его инновациями оно транслирует? Об этом и многом другом во втором акте лекционного форума.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

__________

ОСТРОВСКАЯ Елена Александровна – доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПбГУ, известный ученый, исследователь, имеет публикации в области теории и методологии социологии, социологии религии, буддологии и тибетологии, политики и международных отношений. В течение многих лет работает в поле теоретической социологии, и с качественной стратегией прикладных социологических исследований. Наряду с разработанной ею теорией традиционных религиозных идеологий и концепцией транснациональных коммуникативных сетей религиозных идеологий, Островская Елена Александровна является автором серии публикаций об актуальных секторах подсистемы искусства. Ее авторству принадлежат статьи по социологии искусства, музыки, кино и культуры. В фокусе самого пристального ее внимания – выявление актуальных социальных изменений, новых форм звучания современного мира, новейших идентичностей и консолидаций, движений рефлексии из подсистемы искусства.

ОСТРОВСКАЯ Елена Александровна – доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПбГУ, известный ученый, исследователь, имеет публикации в области теории и методологии социологии, социологии религии, буддологии и тибетологии, политики и международных отношений. В течение многих лет работает в поле теоретической социологии, и с качественной стратегией прикладных социологических исследований. Наряду с разработанной ею теорией традиционных религиозных идеологий и концепцией транснациональных коммуникативных сетей религиозных идеологий, Островская Елена Александровна является автором серии публикаций об актуальных секторах подсистемы искусства. Ее авторству принадлежат статьи по социологии искусства, музыки, кино и культуры. В фокусе самого пристального ее внимания – выявление актуальных социальных изменений, новых форм звучания современного мира, новейших идентичностей и консолидаций, движений рефлексии из подсистемы искусства.

Актуального художника, работающем в пространстве новой музыки, не интересует «вечное», он больше не работает в рамке «прекрасное — безобразное», как и не стремится к продолжению каких-либо художественных традиций. Актуальное искусство являет себя через гротеск и поэтику безобразного, отказывается от традиционных жанров и конвенций.Вместе с тем, оно конформно социальным изменениям и постоянно конкурирует с самой реальностью за право артикулировать сущность настоящего. Является ли актуальное искусство левым, политическим, протестным? Быть может оно ограничивается акционизмом и перформансом? Или все-таки речь о создании собственного языка рефлексий о социальных изменениях? Поищем ответы на эти вопросы, обратившись к продуктам Новой музыки.

Острые социальные изменения в артикуляции Новой музыки – это исчезновение культуры, ее дегуманизация и деантропологизация. И здесь мы должны говорить, как об объектах концептуального искусства – острых социально-политических проблемах, так и о вовлечении в него технических медийных инноваций. Основные темы дискурса Новой музыки о социальных изменениях можно представить и так:

1. Концепт в качестве товара, а авторский почерк в качестве торговой марки. Концепция аутсорсинга как протест против ситуации социального неравенства в различных странах (творческие стратегии композитора Й. Крайдлера)

2. Звуковая атрибуция субкультур, сюрреалистические образы современной культуры в форматах панк-рока и техно (творческие концепции итальянского композитора Фаусто Ромителли)

3. Провокация и эпатаж как стратегия интервенции художественных практик актуального искусства (Х. Лахенманн, музыкальный акционизм).

4. Концепт экологичности искусства в стратегиях музыкального трэш-арта (творчество композитора Б. Ланга)

6. Музыкальная речь как политический манифест (Концепция Петера Аблингера).

ЛАВРОВА Светлана Витальевна – композитор, член СК России, доктор искусствоведения, проректор по научной работе и развитию Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, ученый исследователь по проблематике современного искусства, имеет публикации по философии, эстетике новой музыки. В течение многих лет работает в области современного актуального искусства как практик — композитор , так и теоретик –искусствовед. Разработала теорию концептов новой музыки , обнаруживающую связь с философией постмодерна, а также рядом иных гуманитарных сфер. Авторству Лавровой С.В. принадлежат работы по философии современного искусства и новой музыки в частности. В исследовательском фокусе оказываются проблемы рефлексии современного искусства, а также эпохи Новых медиа.

Подробнее: www.remusik.org/lavrova/

В течение нескольких столетий продолжается социологический марафон рефлексий о социальных изменениях. Его промежуточными финишами становятся новые теории общества. И каждая из них предлагает свою трактовку всего того, что приводит в движение социальные структуры, институты, коммуникации, идентичности и консолидации. Принципиальная инновация социологических теорий и прикладных исследований XXI в. – это поиск, нацеленный на вскрытие содержания, начинки, сущности социальных изменений. С подачи теоретиков второго Модерна мы, наконец, обратились к анализу сути социальных трансформаций, концептуализациям их множественных проектов социальной реальности. Социология одномоментно обнаружила себя в ситуации конкуренции трактовок общества, предлагаемых различными социальными системами, – политикой, экономикой, правом, наукой, религией, искусством и т.д. Современное, созвучное обществу, видение социальных изменений предполагает их трактовку с учетом четырех ключевых инноваций – новые версии рефлексирующей субъективности, новые репертуары ролей и коллективных идентичностей, новый границы и способы их отстройки, новые проекты будущего и политические программы.

В предлагаемом лекционном форуме мы хотим взглянуть на социальные изменения из подсистемы искусства, вглядеться в те удивительные формы и форматы рефлексий об ускользающем настоящем, которые транслируют Новая музыка и артхаусное кино. В фокусе нашего внимания окажутся конкретные продукты актуального искусства, вместе с аудиторией мы пройдем по тонкой грани деконструкции и последующей реконструкции содержания посланий режиссеров и композиторов, их последующей реконтекстуализации и восприятия публикой. Форум включит два акта: в первом речь пойдет о множественных рефлексиях Новой музыки о социальных трансформациях; во втором – о рефлексиях артхаусного кино по теме религия и политика.

Немного оптимизма ожидает нас на лекции магистра социологии (СПбГУ) и аспиранта кафедры теории и истории социологии СПбГУ Василия Сергеева «Современная социологическая теория: эпоха застоя и светлое будущее». В ХХI веке социология столкнулась с очередным вызовом. Этот вызов – будущее. В какой степени современная социологическая теория готова к изучению новых социальных явлений, появление которых опережает темпы ее развития? Готовят ли новых социологов в учебных заведениях к тому, что в настоящее время социальную реальность не достаточно просто «схватить» в своем исследовании, но хорошо было бы еще и «удержать»? Во время лекции мы постараемся ответить на эти вопросы, обратившись к самым истокам проблемы — наукообразующим принципам социологии.

Представляем Вашему вниманию анонс занимательной лекции под названием «Трансформация профессиональных сообществ в обществе риска (на материалах эмпирических исследований европейских арт-групп)», которую прочитают сразу же два лектора: Хохлова Анисья Михайловна к.с.н., доцент кафедры культуры и коммуникации СПбГУ и Пивоваров Александр Михайлович к.с.н., доцент кафедры культуры и коммуникации СПбГУ.

Данная лекция посвящена анализу значения риска и неопределенности в жизни участников арт-сообществ, объединяющих художников из европейских городов. Опираясь на свои эмпирические данные и используя в качестве аналитической рамки одну из социокультурных моделей риска (концепцию «edgework» С. Линга), авторы проведут параллели между любителями экстремальных практик и профессиональными художниками. Как и экстремалы, художники зачастую рассматривают неопределенность как ценность, а их жизнь связана с многочисленными рисками, порожденными необходимостью удерживать баланс между оригинальностью произведений и их маргинальностью для конвенционального искусства, между свободной творческой самореализацией и коммерциализацией творческого продукта, между соответствием ожиданиям публики и узких групп профессионалов и пр. Авторы продемонстрируют, что членство в арт-сообществах помогает художникам адаптироваться к вызовам современного глобального общества, управлять некоторыми рисками, порождаемыми высококонкурентным рынком актуального искусства, а также более эффективно справляться с финансовой, статусной и карьерной неопределенностью. Однако включение в арт-сообщества оборачивается новыми рисками, о которых авторы приглашают порассуждать участников Школы в формате командных дискуссий и анализа фрагментов нарративов художников.

Ломоносова Марина Васильевна к.с.н., доцент кафедры теории и истории социологии СПбГУ прочитает лекцию под названием

«Революция как фактор социальной справедливости в научном наследии Питирима Сорокина: от «Социологии революции» (1925) к «Американской сексуальной революции» (1956)».

Проблемы социальной справедливости и сама «справедливость», как экзистенциальная ценность, в начале 21 века как на уровне отдельных государств и обществ, так и на уровне глобальной мировой политики являются предметом острых дискуссий и противоречий. Лидеры радикальных социальных и религиозных течений во имя достижения «справедливости» призывают к революциям и реализуют на практике тактику террора. Но наряду с революциями, одним из основных регуляторов социальной справедливости являются реформы. Как социолог, Питирим Сорокин пытается найти ответ на один из краеугольных вопросов социальных наук: возможно ли достижение социальной справедливости методами реформ или только один путь является единственно верным – революционный?

«Русская революция как гигантский успех и чудовищный провал», аргументы этого утверждения ученого представлены им самим на страницах «Листков из русского дневника». «…Мне неловко становится, когда я слышу мнения многих, усматривающих в революции лучшее средство борьбы с нищетой, неравенством, эксплуатацией и другими социальными бедствиями. Такой рецепт столь же разумен, как совет гасить пожар керосином» — к этому выводу пришел Питирим Сорокин на страницах своей «Социологии революции» — социолог, вовлеченный в водоворот революционных потрясений российского общества начала 20 века.

Кроме этого, глобальные вызовы 21 века в области науки и геополитики, стремительно вовлекают всех и каждого в стремительный водоворот трансформаций и потрясений, поэтому работы Питирима Сорокина в рамках социологии революции приобретают особую актуальность, так как он, изучая огромный массив эмпирических данных и исторических фактов, убедительно доказал, что человек и его поведение не сильно изменились со времен античности, меняется лишь форма, но не содержание.

С лекцией «Может ли субальтерн говорить? Введение в постколониальные исследования» выступит Алексей Блохин, бакалавр социологии СПбГУ, студент магистерской программы «Социальные исследования гендера» Лундского университета (Швеция).

Постколониальные исследования – междисциплинарная область, изучающая эффекты и наследство колониализма и империализма. Постколониальные исследования не получили широкого распространения в России и других постсоветских странах, но очень распространены в западной академии, являясь теоретическим основанием многих современных антиколониальных и антирасистских движений, например, «Black Lives Matter» в США. На занятии мы поговорим про колониальную историю, антиколониальный феминизм, переплетение новых форм империализма и позднего капитализма, а также обсудим расизм в России и российской академии.

С лекцией «Как возможны опросные исследования? О социологах, опрашивающих социологов» нас посетит к.с.н., профессор Факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Михайлович Соколов.

Опросы общественного мнения на протяжении десятилетий представляют собой основной источник данных для социологии. При этом, они сами являются, однако, социологической загадкой. С одной стороны, некоторые их разновидности (напр. предвыборные) несмотря на хорошо известные сбои дают в основном достаточно точные результаты. С другой стороны, из социально-психологических исследований известно, что самоотчеты в целом обладают низкой или нулевой прогностической эффективностью в отношении будущего поведения индивида. В этой лекции будет обсуждаться одно исследование, в ходе которого опрошенными были профессиональные социологи, показывающее, когда опрос может приносить ожидаемые результаты и почему условием, при котором социологи смогут задать респонденту вопросы, ответы на которые они смогут интерпретировать, является не столько понимание социологами того, как мыслит респондент, сколько понимание респондентом того, как мыслят социологи, и понимание социологами, как респондент понимает их. Это небольшая зарисовка может служить введением в изучение двойной контингенции, захватывающей области, в которой встречаются системная теория Лумана, этнометодология и поведенческая теория игр.

С лекцией «Убийства и наркотики: как социологу заниматься нескучной криминологией» выступит м.н.с. Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Алексей Кнорре. В рамках лекции Алексей расскажет нам в какие праздники люди начинают убивать друг друга чаще и почему из-за этого нужно больше пить, почему мы не знаем, сколько человек убивают в России каждый год, а также какие наркотики в России чаще всего изымают и почему полиция фальсифицирует наркопреступления. Остросюжетная лекция будет дополнена кучей красивых графиков, множеством занятной статистики и… юмором. В общем, ударим по криминалу статистикой и шуточками!

P.S. Лекция будет особенно интересна тем, кто в своих эссе писал об оторванности социологии от реальных проблем. Кстати, если вежливо попросить, то Алексей сможет рассказать ещё пару историй о том, как социологическое исследование влияет на государственные институты, политику и т.д. (в России!)

Впервые в рамках нашей Школы выступит PhD-candidate ЕУСПб, сотрудник программы «Гендерные исследования» Европейского Университета в Санкт-Петербурге Анастасия Андреевна Новкунская. На семинаре «(Не)качественная методология: дизайн эмпирического исследования и его ошибки» мы поднимем ряд вопросов, среди которых: как происходит выбор методов эмпирического исследования и каких ошибок в этом процессе стоит избегать? Каким образом выбранная методология влияет на траекторию сбора и анализа данных? Нужен ли социологу предварительный дизайн исследования, каковы его основные элементы и как они соотносятся между собой? В рамках семинара мы обсудим эти и другие вопросы, связанные с работой над эмпирическим проектом.